- Chronique

Nourrices et midinettes : les femmes aux Tuileries

Les images anciennes des bancs du jardin des Tuileries montrent majoritairement des femmes. Mais quelles femmes ?

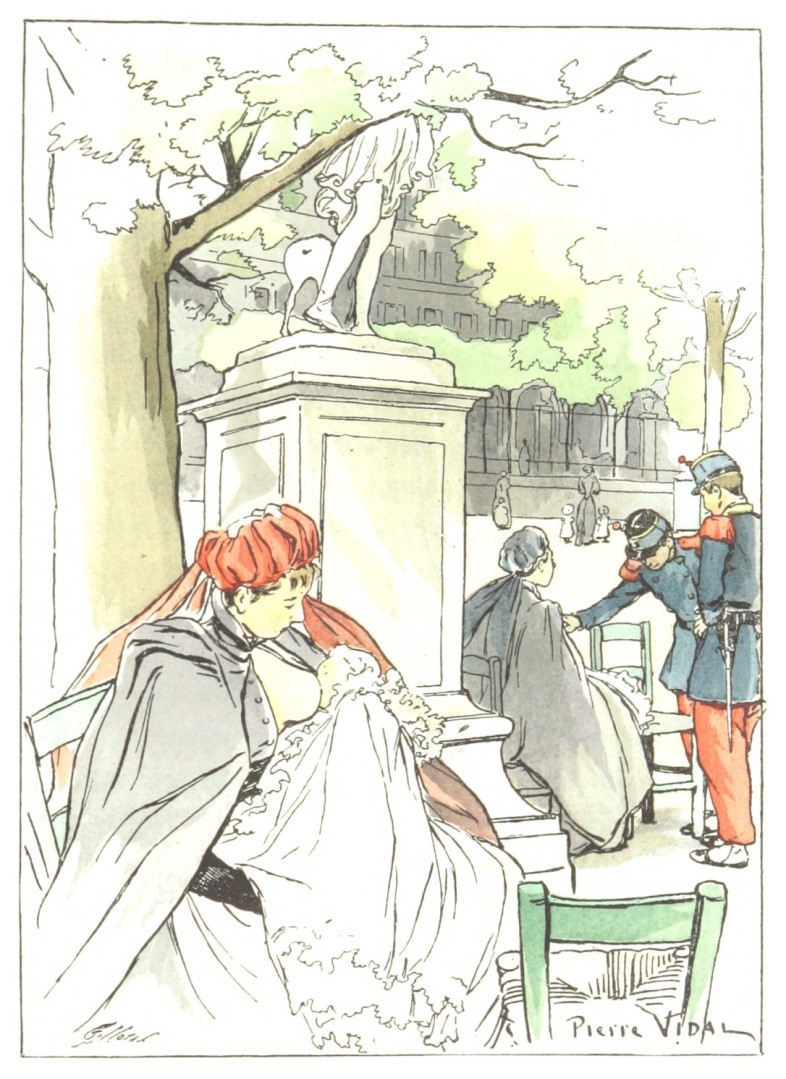

Autrefois, la condition sociale d’une personne, son métier, étaient indiqués par ses vêtements. C’était le cas des nourrices. Il s’agissait de paysannes recrutées en province pour allaiter les bébés des riches Parisiennes. Une fois dans la capitale, elles conservaient le costume et la coiffe de leur région d’origine. On reconnaissait ainsi une Bressanne ou une Morvandelle. Dans les familles aisées, on les dotait d’amples capes et d’un bonnet ou « livrée », avec un long ruban double dans le dos. De nombreuses images les représentent aux Tuileries, assises au pied d’une statue, donnant le sein et lutinées par des militaires… Dans Bécassine à Paris, qui se passe en 1914, c’est aux Tuileries que la jeune Bretonne pousse le landau de la petite « Loulotte » de Grand-Air !

Au début du 20e siècle, les maisons de couture se développent au Nord du jardin, comme Chanel qui s’installe rue Cambon en 1910. Les employées viennent déjeuner aux Tuileries, d’où leur surnom de « midinettes ». Leur condition est plus élevée : elles sont salariées et non pas domestiques. Dans les Années Trente, elles s’émancipent, avec leurs robes courtes et leurs cheveux coupés à la garçonne.

Toutes les femmes, quelle que soit leur condition, se conforment à une règle plus ou moins tacite : ne s’asseoir qu’entre femmes, ne jamais prendre place à côté d’un homme, de peur de paraître trop engageante. Aujourd’hui, cette règle a heureusement disparu !

Découvrez les

Chroniques du Jardin

- Chronique